「ぼくらの世界を変えるアイデアソン」とユース新年の抱負

こんにちは!

シンラボユース代表の神山です。

2021年がスタートして約1週間が経ち、ようやくお正月モードから研究、就職活動、そしてラボ活の軌道に乗り始めたところです。

さて、2020年はシンラボユースにとって飛躍の年となりました。個人的に興味を持っていた人工衛星を活用して、学生同士で自由に社会課題解決アイデアを生み出せないかという思いで企画した「衛星データで思考を広げるSDGsアイデアソン」は、3回の開催で20名以上の高校生、大学生が参加してくれました。

去る11月初旬、第1回衛星データアイデアソンに参加してくれたリケジョの学生からイベントを共催できないかというメッセージをもらいました。「理系学生から世界を変えていきたい」という彼女の熱意に共感し、普段学校で学んでいるサイエンスやテクノロジーを使って社会課題解決アイデアを考えるイベントの企画を進めてきました。

そして、2020年12月29日と30日の2日間、「ぼくらの世界を変えるアイデアソン-サイエンス×テクノロジー×SDGs-」を開催しました。オンラインで全国から60名以上の学生が参加してくれました!

目次

理系の勉強や研究と社会課題解決とのつながりに関する気づきを得てほしい

このイベントを通して参加してくれた学生に一番提供したかった価値は、理系の勉強や研究と社会課題解決とのつながりに関する気づきです。

異なる専攻、異なるサイエンスやテクノロジーのテーマに興味を持つ学生同士がグループを組んでアイデア創出を行うことで、普段の学生生活では得られない視点や新たな発見が生まれる場を作りたいという思いでプログラムを設計しました。

「自分よりも社会の課題に対して明確な考えを持っていて行動に移している学生ばかりだ」

イベントを終えたとき、私はこのように思いました。面白い学生に大勢出会えて非常に中身の濃い2日間でした。以下ではその様子を簡単に紹介します。

1日目:ファシリテーター講座

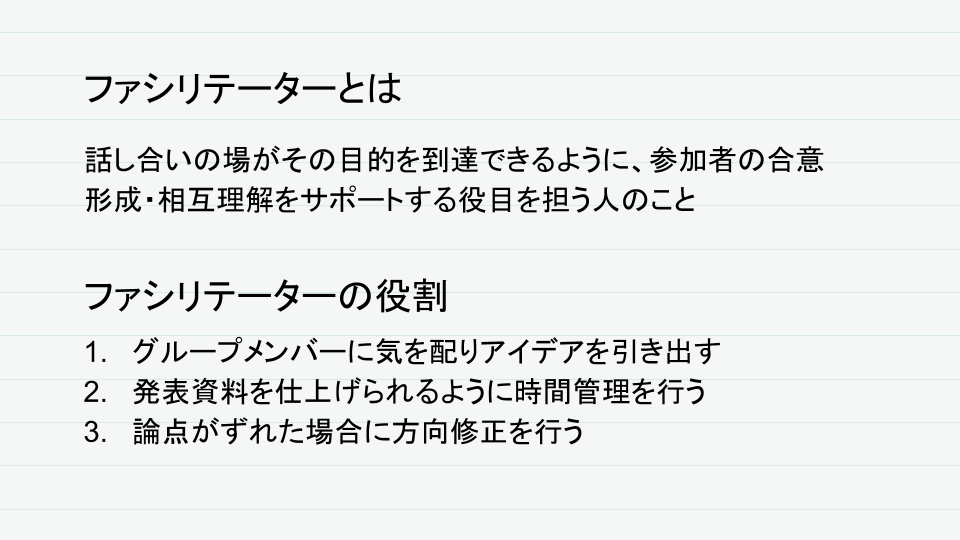

1日目のファシリテーター講座は20名の学生に参加してもらい、2日目のグループワークで各グループの中で進行役を務めるファシリテーターのレクチャーを実施しました。

今回のアイデアソンは、約1時間30分という限られた時間で課題設定から解決アイデアの創出までを行うためファシリテーター役を務める学生の協力が不可欠でした。より多様なアイデアを引き出すために積極的に問いかけを行うなど、ファシリ―テーターの役割を説明していきました。

ファシリ―テーターの役割を説明した後に、グループワークの流れをつかんでもらうためオンラインホワイトボードツールmiroを用いたワークの実践を行いました。

2日目のグループワーク本番に向けて、ファシリテーター同士でも疑問点の解消やノウハウの共有が行われ、私たち主催者と20名のファシリテーターが一体となって2日目のグループワークを成功させるぞと意気込んで1日目は終了しました。

2日目:グループワークとアイデア発表

ファシリテーターに加えてアイデア創出メンバーと社会人のサポートメンバーが集った2日目、総勢約60名という私が運営に携わった中で最大規模のイベントとなりました。

グループワークに入る前に、サイエンスやテクノロジーを活用した社会課題解決の事例を学ぶ勉強会を行いました。ここでは、シンラボメンバーの加藤さん、福田さんにご登壇頂き、ご自身の活動も含めてビジネスの現場とSDGsとの結びつきについてお話し頂きました。

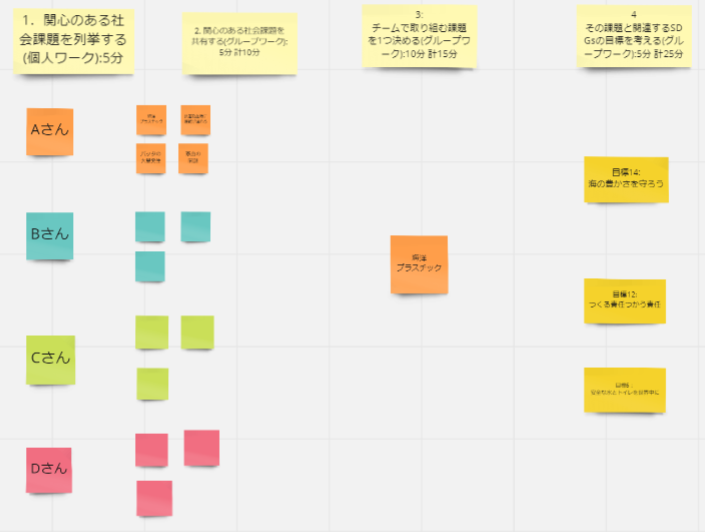

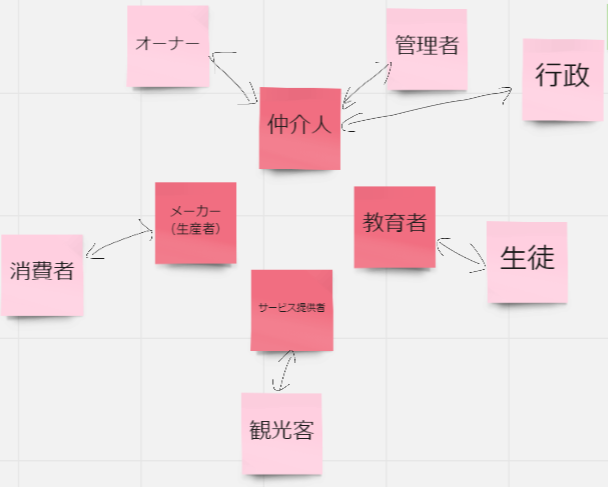

そしていよいよグループワーク本番、4、5名ずつの11グループに分かれ、約1時間30分で社会課題解決のアイデア創出を行いました。あらかじめ企画側で設計した以下のような構成に沿って、1日目にレクチャーを受けたファシリテーター主導でワークを進めてもらいました。

- 関心のある社会課題を列挙する

- チームで取り組む課題を1つ決め、関連するSDGsの目標を考える

- 解決に役立ちそうなサイエンス、テクノロジーをブレストし、それらの組み合わせから解決アイデアを発想する

- 生み出すモノやサービス、アイデアの実施手段を検討する

- 発表資料をまとめる

最初の課題決めでは、理系学生のメンタルヘルスといった身近なテーマから発展途上国の教育問題まで、実に様々な課題が挙げられました。そして、その課題とSDGsとのつながりを考える際、どのグループも複数のSDGsの目標にまたがって課題を捉えていたことが非常に印象に残りました。

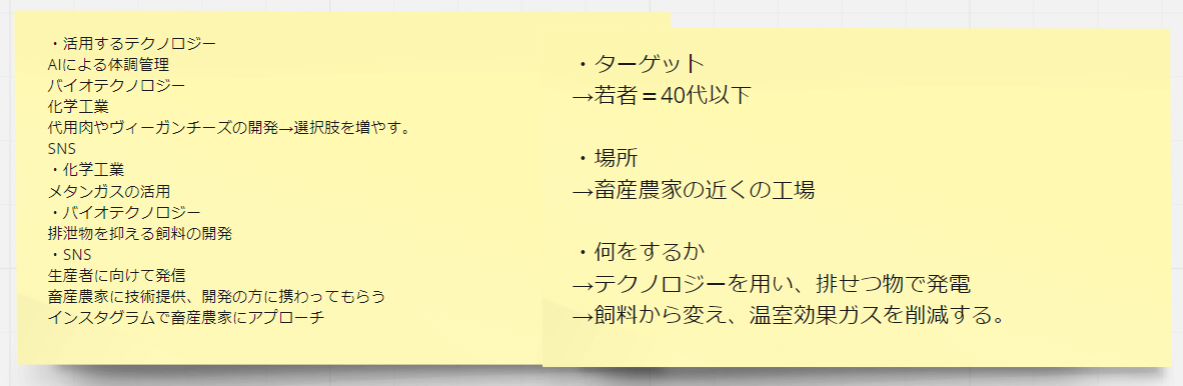

グループで決めた課題に対して、それぞれのメンバーが学校で学んでいる、あるいは興味を持っているサイエンスやテクノロジーを組み合わせることで、着々と各グループのアイデアが展開されて行きました。

ワークの残り時間が30分を切ると、多くのグループがアイデアのまとめに取り掛かり、アイデアを実用するためのプロセスが話し合われました。サービスの価格帯まで検討しているグループもあり、このイベントで終わらせてしまうのがもったいなく感じるアイデアもありました。

グループワークの成果として、1グループ5分でアイデアを発表してもらいました。生み出したアイデアとSDGsとのつながりや実行手段などをどのグループも短時間でよく練っており、アイデアを聞いて私も非常に勉強になりました。

イベントで学んだ協業の力と今年のユース

私とシンラボの田中さんに加えて学生団体Frontier Labの4人のメンバーと共に企画したこのイベントですが、準備段階から当日の運営までそれぞれの役割を十分に発揮出来たからこそ充実感に満ちて終えることができました。

また、当日ご参加頂いた社会人の方々には勉強会でのご講演やグループワークでのアドバイス、発表に対してのご講評など多くのご協力を頂きました。改めてこの場を借りて御礼申し上げます。

そして何よりイベントに参加してくれた学生の皆さんの熱意と発想力は自分が思っていた以上で、短時間でこれだけのアイデアを生み出せる学生同士の協業の力を感じました。

今年のシンラボユースは、このコラボレーションの力を更に発展させて、学生からSDGsのアクションを起こしていくためのプラットフォーマーになっていきたいと思います!

本年もどうぞよろしくお願いします!

EVENTS