南海トラフ地震の被害規模を想定してみる

東日本大震災から、もう10年と半年が経ちました。

あの地震が1000年に1回起きると言われていて、では次は1000年後なら、地震とか心配しなくていいんじゃないの。

そう思いそうですが、地震発生のメカニズムに戻ってみると、そうも言っていられないのです。

目次

地震発生のメカニズム

プレートテクトニクス説では、地球のマントルの外側に地殻という岩の層が存在し、これが地球には数十枚存在しているので、ぶつかったりします。この時に発生する力が、振動や海に伝播したりして、地震や津波が発生するのですね。 南海トラフ地震と東日本大震災の関係 どちらも、海溝型地震と呼ばれています。 東日本大震災は太平洋プレートが、南海トラフ地震はフィリピン海プレートが、それぞれ日本の土地が乗っかっているユーラシア・北米プレートに少しずつ沈み込み、その沈みが跳ね返される形で地震が発生します。 素人目ですが、同じメカニズムで同じ規模のマグニチュードが発生すれば、同程度の被害が発生する可能性は高そうですね。 南海トラフ地震の最悪の被害想定は? 問題はここだと思います。現在、政府による想定では、最悪の想定で死者32万人、経済被害220兆円と試算されています。 しかし、2011年に東日本大震災が発生するまでは、この地震は「想定外」でした。災害の見積もりは、あまりにもひどい状況を想定すると、国として発表できるのか、というのは疑問に残ります。 科学的な根拠で言えば、今現在も不確実であることは認めざるを得ないですからね。

日本周辺のプレート(坂出市HPより https://www.city.sakaide.lg.jp/site/bousai/jisin1.html)

不確実な想定よりも、確実な情報を

実際にことが起きて、想定外だった、ここまでは想定していなかったという事例は、歴史上たくさんあります。

試算は試算でありますが、結局のところ、個人でも今わかる情報を組み立て、どういった事態が想定されるか、いくつかパターンを考えることは大事だと思います。

さて、南海トラフ地震で今確実な情報としては、

・東日本大震災と同じようなメカニズム

→気象庁で言われている

・東日本大震災よりも、プレートの境界が内陸に近い

→プレートの地図で確認できる

・東日本大震災よりも、津波が襲うエリアは人口が多いであろうこと

→日本の人口分布で、東北よりも西日本の方が人口が多いことが確認できる

ということでしょう。

被害想定を考えてみる

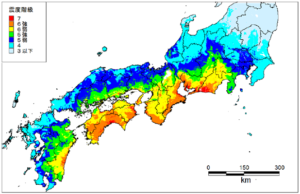

本当は、海底地形から津波の電波速度が計算できるので、それが無いとどのような津波になるとは言えないのですが、あくまで同じような海底地形であると想定しています。 プレートの境界が内陸に近いことから考えられるのは、同じような規模と震源深さの地震が発生すれば、おそらく津波が到達する時間は東日本大震災よりも短いであろうこと。そして、エネルギーはより陸地に伝わりやすいことでしょう。 とすると、津波の強さは東日本大震災と同等か、それ以上と考えられます。 次に人口ですが、東日本大震災で被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の人口の合計は550万人ほど。対して、南海トラフ地震で被害が想定される地域のうち太平洋に面している地域は、宮城県、高知県、徳島県、大阪府、和歌山県、三重県、愛知県、静岡県の人口の合計は、2650万人ほど。概ね、5倍ほどですね。 ここら辺は、想定の仕方によって人口の合計値は変わっていきますが、ここでは一例になります。 そして、津波の到達時間は東日本大震災よりも距離が短いので、地形を同じで考えると、早く到達すると考えられます。時間が短くなればその分、逃げる時間も短くなりますし、その上で津波の力も強くなると考えられます。 到達時間で被害が倍に、そして津波の強さでさらに被害が倍になるなら、同じ人口あたりでも津波による被害は4倍になります。 という仮定で計算すると、南海トラフ地震の被害は東日本大震災の5倍×4倍で20倍。東日本大震災の死者・行方不明者数は2万人ほどなので、40万人ほどの被害想定になります。

南海トラフ巨大地震の震度分布(気象庁HPより https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/assumption.html)

被害想定そのものよりも、仮定を含めた結果/h3>

大事なのは、被害想定そのものよりも、仮定を含めた結果です。

まずは、確実な情報とそうでない情報を分け、確実で無い情報はその過程を含めて考えることが大事だと思います。

シンラボでの情報発信も、これらを意識して行っていきたいですね。

EVENTS