サンタさんの訪れを知らせるくつ下を作ってみた〜クリスマスxTechハッカソン体験レポート

メリークリスマス!シンラボライター大野です。

クリスマスといえば、世の子供たちにとっては朝起きるとサンタさんからプレゼントがもらえる素晴らしい日だったかと思います。そんな子供時代の夢の一つに、プレゼントを置きに来るサンタさんを待ち構えて捕まえたい、という想いを持っていた方も多いのではないでしょうか?

今回はそんな世の子供たちの夢を後押し(?)するため、

「プレゼントが届いたことを通知するくつ下」を作ってみました。

※本記事は、12/20に実施したクリスマス x Techプチハッカソンの体験レポートです

目次

クリスマス x Techプチハッカソン とは?

読んで字のごとく、クリスマスとテクノロジーをテーマにしたハッカソンです。テクノロジーを身近にとらえ、ハッカソンを通してクリスマスを少しだけ楽しくする何かを作ってみようという企画です。

ちなみに、おひとり様でクリスマスを迎えることを「クリぼっち(クリスマスにひとりぼっち)」ということもありますが、今回のイベントはそんなクリぼっちをテクノロジーで回避しようという想いもこめて企画されています。

…そんな私はこの記事を12/24の夜に執筆しているわけですが

また、テクノロジー系のイベントとして有名なものに「ハッカソン」と呼ばれるイベントがあります。ハッカソンは「ハック」と「マラソン」を組み合わせた造語で、ある一定の期間でプログラミングや工作を行い、何かしらの成果物を作り上げるといった趣旨のイベントです。

さて、前置きが長くなりましたが、いよいよ「プレゼントが届いたことを通知するくつ下」を作るハッカソンのレポートに入っていきます。

9:00プチハッカソン開始

ハッカソン開始!まずは各自持ち寄ったアイデアを共有しました。

一般的なハッカソンは丸1日〜3日間など、相応の期間で実施することが多いのですが、今回のイベントはできるだけ敷居の低い会にしたいという想いから、初心者でも参加できるハッカソンを目指して半日(9:00〜12:00)のみの「プチハッカソン」と銘打って開催しました。

短時間で作りきれるアイデアであることも大切ですので、冒頭で紹介した「プレゼントが届いたことを通知するくつ下」もいかに簡単に作れるかを考えたうえで形にしていきます。

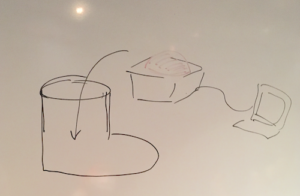

当日考えたアイデアのスケッチがこちら。

1.くつ下にボタンを入れる

2.プレゼントが入ったときにボタンが押される

3.ボタンが押されたら通知が届く

すでにツッコミが来そうなレベルの雑なイメージ図。

解説しなくても仕組みがイメージできそうな単純さです。

さて、このアイデアを形にすることを考えた場合、手元にPCは持っていますがくつ下もボタンも持っていません。ということで、近くのお店に買い出しに行きます。

10:00買い出し

作りたいものは決まったので買い出しに行きます。プチハッカソンの実施場所が秋葉原だったこともあり、ボタンや通知の仕組みは電気街で調達します。

と、ここで問題発生!

秋葉原の電気街やパーツショップは大半が11:00開店。

これではボタンも通知のための仕組みも買えない…

作戦を変更して、既製品のボタンをくつ下に入れる方向で検討。

秋葉原でボタンやくつ下が売っているお店となるとやっぱりここでしょう。

さすが激安の殿堂です。

欲しいものはなんでもそろいます。

というか、揃いすぎて下手すれば作りたい物そのものが売ってそうなくらいです。

11:00ものづくり開始

さあ、買ってきたものを使って「プレゼントが届いたことを通知するくつ下」を作ります。

製作時間:1秒で完成です

Tech要素どこいったの?と一緒にプチハッカソンをしていたメンバからは言われましたが、そんな意見には屈しません。

既製品をうまく組み合わせてソリューションを実現するのも立派なテクノロジーです。

(諸説あります)

そんなこんなで完成したものがこちら。

やってみた結果

無事「プレゼントが届いたことを通知するくつ下」を決められた時間で完成させることができました。ちゃんと音も鳴るので、これでサンタさんのお顔を拝むことができます。

ですが、これでいいのかと言われるとまだまだ改善点は残っています。例えば、くつ下に入れているボタンですが、台座が大きすぎてそもそも入り口から丸見えです。本当はボタンを小型化したりする必要があるのですが、今回は短時間クオリティということで割愛しています。

このあたりは来年のクリスマスまでには改善しておきたいと思います。

今回はクリスマスxTechプチハッカソンのレポートを簡単にお伝えしてみました。

他の参加者の方からもレポートが出てくるかと思いますので、ちゃんと真面目にハッカソンを実施した方のお話はそちらをご覧ください。

テクノロジーやハッカソンと聞くと難しいものと感じる方もいらっしゃるかと思います。ですが、シンラボでは今回紹介したようなとてもゆるい取り組みもやっていたりします。テクノロジーを知るにはまず触れてみることが大切ですので、今回のレポートで少しでも興味を持ってもらえたら、ぜひ一度シンラボのイベントを覗いてみてください。

(オンラインでのイベントも多数開催中です)

EVENTS