橋のデザイン:トラス橋から吊り橋まで解説してみた

街を歩いていると、いろいろな橋がありますよね。橋の種類って、どんなものを思い浮かべるでしょうか?

吊り橋、アーチ橋、斜張橋などなど…しかし、なぜそのような形状をしているのか、どのような特徴があるのか知る人はあまりいません。

今回は、大学で土木工学を学んできた筆者が、橋の種類や、それらの違いも解説して行きます。

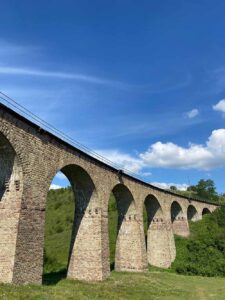

Photo by Jerry Zhang on Unsplash

目次

なぜ橋にはいろんな種類がある?

橋の種類は、代表的なのは次のようなものがあります。

- 桁橋

- アーチ橋

- トラス橋

- 吊り橋

- 斜張橋

さて、なぜ1種類ではなくいろいろな種類があるかといえば、単にかっこいいからとかいう話ではありません。

土木工学では「たわみ」という言葉がよく使われます。例えば、なにか柔らかい棒を持ってきて、棒の両端を手で握り、中央あたりにモノを載せると、棒が曲がる現象が起こります。簡単に言うと、これが薄い棒だと「たわみ」やすく、太い棒だと「たわみ」にくい。

しかし、単純にコンクリートや鉄を太くすると、橋自体が重くなり過ぎてしまいます。都心の高速道路なら柱をいっぱい立てて薄い橋にできるのですが、山間部とかで長い距離を途中の柱なしで掛けたい場合には、上から吊り上げるなど工夫して橋の強度を上げる必要があります。こうして、場面に応じて、適度に重さと強度を調整するために、いろいろな種類の橋が生まれたのです。

桁橋

一番よく見かける橋です。よくあるのはロの字にコンクリートを組んで、中に鉄筋を走らせてます。高速道路や新幹線など。一番設計がシンプルで、建設は楽です。

ちなみに、今の鉄筋コンクリート橋の作り方は、工場で生産した橋のパーツを、現場でのりでくっつけて、鉄筋でさらに両端から圧力をかけて作ったりします。そうすると、ごつい橋にしなくても、柱の間隔を広くすることができるのです。この鉄筋の圧力がある橋を、プレストレスト橋との呼んだりします。

Photo by bruno Cantanhede on Unsplash

アーチ橋

次に紹介するのはアーチ橋です。代表的なので言うと、日本橋や山口県の錦帯橋、東京駅近くのJR高架橋もアーチ橋ですね。日本では、明治期にたくさん作られてます。アーチは、上からの力に強いなので、これを利用して強度を高めています。アーチ橋と聞くと、上部にアーチがあるタイプと、下にアーチがあるタイプをそれぞれ思い浮かべると思いますが、もちろんどちらもアーチ橋で、前者を上部アーチ、後者を下部アーチと言います。

トラス橋

よく鉄道が通る鉄橋としてのイメージが強いトラス橋です。桁橋やアーチ橋は、コンクリートやレンガが使われてたりしますが、トラス橋は基本鉄です。

実は、鉄とコンクリートは逆の性質を持っていて、鉄は引張りに強く、コンクリートは圧縮に強いと言われています。つまり、鉄は引張る力が強い場所に使われるのです。そしてトラス橋は、三角形に組み合わさった部材通しが、引張り合うことで強度を持たせています。

無数の鉄の組み合わせで成り立つ橋なので、構造もわりかし自由が効きます。東京ゲートブリッジや、シンガポールのヘリックスブリッジでもトラスが使われてます。

Photo by Chad Madden on Unsplash

吊り橋

橋といえば、レインボーブリッジや瀬戸大橋を思い浮かべる方も多いと思います。圧倒的なスケールで、巨大なワイヤーがすごい高さから路面を吊り下げます。その美しさから、都市のシンボル的に扱われたりします。

この巨大ワイヤーは、橋の両端にあるアンカーと呼ばれる重りで引張っています。アンカーでワイヤーを引張り、さらにワイヤーから垂直に伸びるワイヤーで路面を引張るという構造なのです。

両端に路面を貫く巨大な柱があるのは、その高さにより強度が増すからです。逆に言うと、強度を増すためには両端の柱を高くするだけで、海などで柱を設置しにくい場所でも、橋を通しやすいのが吊り橋です。

Photo by Modestas Urbonas on Unsplash

斜張橋

一部は、ハープ橋とも呼ばれてたりもします。

こちらもワイヤーで路面を吊り下げてるので、吊り橋とも言えますが、土木分野では柱から路面まで直接ワイヤーが伸びてるとして、吊り橋と明確に区別しています。吊り橋は垂直にワイヤーが通ってるのに対し、斜張橋は斜めに通ってるのがポイントです。

両端から引張られるワイヤーも無いので、すっきりした見た目で、アンカーもありません。大変美しい橋です。

最近は、斜張橋の橋の建設が増えています。実は、吊り橋とくらべ材料を少なく出来るのですが、構造計算が難しいというのがあって、日本では平成に入ってからコンピュータ技術と共に増えてきました。

Photo by David Martin on Unsplash

いろんな橋を見てきましたが、土木技術はさまざまな工夫がされていますね。近所にある橋でも改めてよくよく見てみると、すごい工夫がいっぱいあるかも知れません。

EVENTS